- HOME

- >

- 菩提の世界:醍醐寺芸術珍宝展

菩提の世界:醍醐寺芸術珍宝展-中国各メディアの反響-

![]()

※人民论坛网 (中国語)に掲載された記事の日本語訳です。

元のページはこちらから

千年の古刹醍醐寺が貴重な文化財を上海で展示

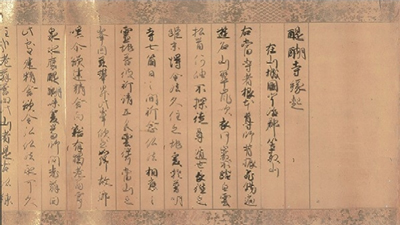

《醍醐寺縁起》

日本真言宗醍醐派の総本山醍醐寺は,「木の文化」「紙の文化」の宝庫であり、代々多数の仏像、絵画、法具等貴重な寺宝を保存してきた。そのうちもっとも年代の早いものは8世紀奈良時代にさかのぼることができる。醍醐寺は1994年,世界文化遺産に指定されている。

日本真言宗醍醐派総本山醍醐寺、日本独立行政法人国立文化財機構、上海博物館、陝西歴史博物館共同主催による“菩提の世界:醍醐寺芸術珍宝展”が本日上海博物館で開幕した。数か月間をかけ、周到に準備された展示会場で、訪れる人の前で神秘のベールが開かれるのである。

荘厳な雰囲気に包まれた展示室の入口には、日本真言宗の創始者である弘法大師と醍醐寺を開創した理源大師坐像が置かれている。

仏教芸術の原点起源を再現するように,展示室中央には、仏像、曼荼羅、屏風絵と大法壇などが真言宗の道場内にいるかのように配置され、観客と宗教文化財との距離感を縮めている。また会場には醍醐寺の国宝建築物を再現するため、15分の1の国宝五重塔の模型が置かれている。

《輪宝羯磨紋戒体箱》

展覧会は三つのコーナーにより構成されている。

第一部は「醍醐の源流」。醍醐寺の創建、寺名の由来と開山以来伝承されてきた、法流血脈に関する宗教的よりどころと寺の歴史の概略を紹介している。

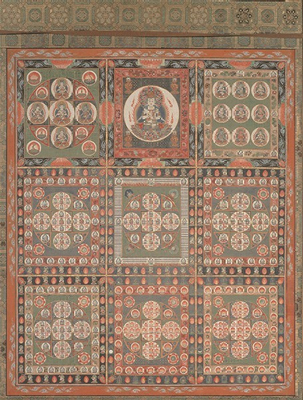

第二部は、「醍醐の事相」。このコーナーでは、密教の儀軌(供養の儀式規則)で使用される仏像、法具、本尊、曼茶羅図などの貴重な仏教芸術品を通じて、訪れた人は醍醐寺独特の仏教芸術を味わうことができる。

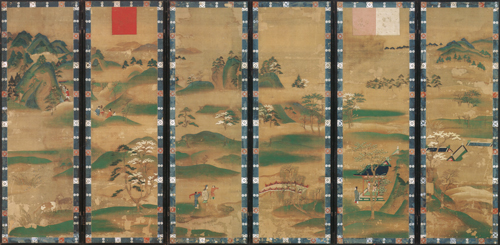

第三部は、「風雅な醍醐」。戦国時代に豊臣秀吉は、醍醐寺で史上有名な「醍醐の花見」を催した。これによって「応仁、文明の乱」以来、百年間にわたり、破壊され、荒廃していた醍醐寺は、近世の復興、繁栄の時期を迎える。桃山、江戸時代の精妙な屏風絵など、その所蔵品の華麗さと風雅さは、訪れた人の心を魅了する。

醍醐寺は京都市東南部の醍醐山に位置し、理源大師聖宝により西暦874年に創建された。現在に至るまで1100年を超える歴史を通じ,寺域を広げるなか,庭園殿舎が整備され、大規模な伽藍建築群を整えた。日本真言宗醍醐派の総本山として,醍醐寺は日本仏教史の中で一貫して重要な地位を占めるとともに,古代中日文化交流史上の“仏教東伝”の生きた証でもある。

インドで始まった仏教は中国に伝わると,約300年を経てしだいに「中国仏教」を形成していった。西暦7世纪,印度の僧善无畏(ぜんむい)、金剛智(こんごうち)、と西域の僧不空(ふくう)が金剛界、胎藏界の両部密教を「代表的な純正の密教」として中国に伝えると、長安にある青龍寺の高僧惠果は、不空から金剛界の密法を,また善无畏の弟子玄超より胎藏界の密法を受け継ぎ,その後この二法を融合,“金胎不二”の学説を打ち立てた。日本の僧空海(くうかい)は遣唐使として中国を訪れ,青龍寺において惠果を師として,この“金胎不二”法を伝授された。帰国後,空海は日本真言宗を創立,京都東寺を活動の中心としたため,“東密”と呼ばれている。醍醐寺の創建者聖宝は、この空海の孫弟子にあたる。

《金剛界曼荼羅》

空海の日本帰国によって仏教の教えとともに仏教芸術ももたらされた。醍醐寺は日本真言宗の芸術の中心寺院である,日本の奈良時代(西暦710-794年)から江戸時代(西暦1603-1867年)にいたる仏像、絵画、法具等の工芸品を多数所蔵している。その中でも平安(西暦794-1185年)、鎌倉(西暦1185-1333年)時代の仏教芸術は、中国 唐、宋時代の影響が顕著であり,空海が自ら中国唐朝から日本に請来した文物の様式を伝えるものが多いとされる。

今回の展覧会は、上海博物館の後、陝西歴史博物館でも開催され、中国で初の醍醐寺文化遺産の公開となる。醍醐寺の寺宝が日本国外で展示されるのはドイツ(2008年)以来であり、二度目となる。日本の国宝13点、重要文化財31点を含む計90点の展示品は全て醍醐寺の所蔵。最初の上海博物館では64点(組)が展示される。この中には日本の国宝が6点あり。弘法大師空海の真跡である「大日経開題」、醍醐寺開山の縁起を記録した貴重な史料である「醍醐寺縁起」、日本に現存する最古の絵画作品の一つと言われている「絵因果経」、中国の五代の時期に盛んだった"新樣文殊"がテーマとなって創作された「文殊渡海図」、と唐•宋時代絵画の影響を受け、平安時代に創作された「訶梨帝母像」、「閻魔天像」「弥勒菩薩坐像」「弥勒菩薩曼荼羅」など、重要文化財は24点と展示品中で約半分を占めている。

日本の京都醍醐寺第103代座主仲田順和師は、昨日上海博物館で「澎湃(ぱんぷー)新聞」の記者の訪問を受け、醍醐寺がいかに千年を超える歴史を経ながらも寺院の一切の宝物を継承保存できたかについて次のように語った。「醍醐寺歴代座主は常に文化財すべてを非常に大事に扱ってきたため、歴史上“廃仏毀釈”と呼ばれる致命的打撃、重大な試練に際しても当時の座主は自己の堅固な信念を持って“紙一枚でも流出してはならない”と対したのです。」

《仲田順和師》

澎湃新聞:醍醐寺は膨大な数の貴重な文化財を保存していることで、日本に数多い寺院の中でも優位を占めていますが、いかにして醍醐寺がこれらを集めることができたのか紹介いただけないですか?

仲田順和:醍醐寺では西暦874年の創建以来、歴代の僧侶が宗教行事の中で使う品々をとても大切に扱い、代々にわたり相伝いたしました。

醍醐寺が保存伝承してきた文化財の中でも主要なものは「木」と「紙」で作られています。「木(の文化財)」には彫塑、仏像および全ての古い建築物があり、「紙(の文化財)」には経巻類、文書、絵画と当時の日常の事務の記録等の文献史料、皇室・貴族から送られた書簡類、そしてそれらの紙の裏側に経文が書かれて残っているなど、それらは社会(史)的意義と仏教(史)的意義を併せ持つという意味で全て貴重な文化財なのです。

鎌倉時代は、醍醐寺にとって非常に重要な時代であり、宗教的発展と文化財の伝承が進みました。密教を伝承するため、僧侶達はその教義を図像により表現したのです。まず、墨のみを用いて箱上に白描図を描き、後にその上に彩色を施した仏教芸術品が、今も多数伝えられています。こうした絵画で表現したものがさらに立体的なもの、すなわち仏像に進化していくのです。鎌倉時代はこのように宗教絵画(白描図)と仏像が次々と制作され、文化財として集積された、非常に重要な時代でした。

醍醐寺霊宝館は、現在国宝69,400件、重要文化財6,000点以上未指定の絵画作品1000点に加え、大量の未公開の古代・中世の貴重な文化財を保存しています。

《阿弥陀如来坐像》

澎湃新聞:密教が中国から日本に伝来したとき、唐朝期の文物も少なからず日本に伝来したと思いますが、今日まで保存されていますか?

仲田順和:最も早いもので空海(弘法大師)がまさに唐朝期の文物を日本に持ち帰った後、聖宝により(醍醐寺)に保存され、代々相伝しております。

今回上海展に出展されている『宋版「一切経」』は、空海の足跡を追い、宋の時代に中国に渡った醍醐寺の一人の高僧(重源)が中国より日本にもたらしたものです。この『宋版「一切経」』は六千巻以上あり、中国より持ち帰った際に装着していた箱に、元の状態を一切変更することなく保存しております。

これは非常に重要な資料であり、箱の上面にはそれぞれ記載があり、(経巻を作るにあたり)当時の中国のどの範囲の人々が、どのような援助を行ったか、すべて知ることができます。

《役行者及八大童子像》

澎湃新聞:醍醐寺は千年以上の歴史を持ち、15万件もの文化財を所蔵していますが、これらの文化財は、いかにしてこのように良好な形で欠けることなく保存できたのですか?特に日本史上で「廃仏毀釈」と呼ばれる災難の時期もありましたが、醍醐寺の文化財は、どのようにして、この災厄をしのいだのですか?

仲田順和:第一には、醍醐寺歴代座主は寺に伝わる文物を非常に重視していて、宗教的なものもそうでないものも、保存に心をくだきました。(たとえば)この中国から伝来した『宋版「一切経」』のように、六千巻以上ありますが、醍醐寺ではもっぱら定められた蔵から動かすことなく代々保存し、伝承し続けたのです。

明治時代に政府が発布した“神仏分離令”は醍醐寺にとって相当な打撃になりました。多数の僧侶が還俗しました。“修験道廃止令”のために醍醐寺は停滞することになりました。“廃仏毀釈”は日本の寺院にとって、非常に重大な事件で京都、奈良の多くの寺院で寺の経済が悪化し、たいへん多くの文化財が海外に流出しました。醍醐寺にとっても同様の事態でしたが、当時の座主は自らの固い信念により、「たとえ一紙でも醍醐寺より流出させてはならない」と感じ、「もし品々が、いったん海外に出てしまえば、二度と日本に戻すことは不可能である、いったん醍醐寺から出てしまえば、再び醍醐寺に戻すことは不可能である」と感じたのです。そして「寺の上から下まですべての者は、強い意志を持ち、それぞれ工夫して醍醐寺の文化財を保存しよう」と。この(最後の)座主の願いにより、醍醐寺は寺院のもつ全ての文化財を完全に保存継承することができました。

1905年,醍醐寺は文化財の目録編制作業に着手しました。それは醍醐寺が今日に至るまできわめて多数の精巧で美しく保たれた所蔵品を持っているが故なのであります。

我々は、寺宝を保ち、伝承してくれた先人たちを受け継いで、その調査・整理を行っています。

受け継いだ古文書、仏像、美術工芸品、建築物など、全ての文化財をデータベース化するため、“醍醐寺文化財統合管理システム”を開発して科学的管理を進め、現在では霊宝館に保管・管理される国宝と重要文化財と、国宝および重要文化財の建築物がデータベースに登録されております。

醍醐寺は単に「木の文化」「紙の文化」の宝庫というだけではありません。私達は「一木一草にいたるまですべて文化財である」という気持ちで、これを大切にしております。

1994年,醍醐寺は世界文化遺産に登録されました。世界の文化財のうちでも「木の文化」「紙の文化」を伝承する中心的存在なのです。

《不動明王座像》

澎湃新聞:醍醐寺はきわめて多数の「持ち運ぶことができる文化財」を所蔵すると同時に、寺域内の多数の堂宇が国宝や重要文化財に指定されていて、これが醍醐寺の貴重な文化遺産の特徴になっていますね。

これらの建築物はどのような過程を経て順々に立てられていったのでしょうか? また一見脆くみえる木造建築が、天災・人災の被害をくぐりぬけ今日に伝承されたのでしょうか?

仲田順和:醍醐寺は、西暦874年聖宝理源大師が上醍醐山上に准胝堂を建て、自らが彫った准胝・如意輪の両観音像を供奉した事により創建しました。醍醐天皇は醍醐寺に対し非常な親愛と崇敬を傾け、やがて907年醍醐天皇の発願により、民衆の病気の治癒を祈る薬師堂が建立され、さらに国家安泰・民衆の幸福を祈る五大堂を建立、五大明王を供奉しました。

これらの建物は上醍醐に位置していますが、醍醐寺の信仰の力はしだいに山頂からふもとに及んでいきました。上醍醐から下醍醐への発展です。この過程で951年に五重塔が建造されました。建造当初の建築様式を保っており国宝となっています。五重塔の建立により、下醍醐の伽藍構成が完成しました。

三宝院は1115年の建造で、以来醍醐寺内で重要な役割を果たしてきました。歴代の座主が居住し、その建築の大部分が国宝・重要文化財に指定されています。

醍醐寺の史料によると、1100年頃にはすでに寺内には堂宇42棟、仏塔4棟、鐘楼3棟、経蔵4棟、神社10棟があり、これは僧侶が使用する建物です。さらに醍醐寺の周辺には、500軒以上の民家が集まっていたといいます。現在醍醐寺には、国宝6棟、8棟の重要文化財を含む92棟の建築物があります。ぜひ見に来ていただきたい。

澎湃新聞:国宝五重塔は一千年の歴史を経ており、その第一層に描かれた壁画もまた国宝ですね。これは日本密教絵画の始まりとみなされていますが、その創作者は誰ですか?また後世の密教絵画の創作に対して、どんな影響を与えていますか?

仲田順和:壁画の創作者が誰なのか、今はもう知る由もありません。壁画の主題は真言八祖像です、日本に残る最も早い時期の壁画であり、日本の他の密教壁画はこのつくりを真似ています、このような面から見て非常に貴重です。五重塔は二重の意義があると言えます。五重塔本体と同時に壁画としても国宝に指定されています。醍醐寺ではこのような二重の意義をもった国宝が多く存在します。

澎湃新聞:日本の真言宗は唐の時代に中国から伝来しました。醍醐寺の始祖寺である青龍寺は現在も西安に存在しています。残念なことに、日本真言宗の源流地である中国において、仏教弾圧の結果、密教の伝授は困難となりました。しかし日本の仏教宗派はずっと伝承されてきました。日本において密教が今日まで伝えられて来た要因は何でしょうか。

仲田順和:密教は弘法大師(空海)によって西安から日本に伝えられました、そして日本密教を創立しましたが、まず、日本の皇室の支援を得る事ができました。皇室において重視されたとはいえ、歴代のすべての為政者の支援を受けられたわけではなく、政権交代によって、密教は盛衰変転してきました。しかし総体的に見れば(仏教内で)中心的な道を歩みました。明治維新以前に、歴代の為政者と近い関係を保って来た要因は皇室の支援を得ることができたからだと言えます。

醍醐寺は私の代で第103代の座主であります。密教では主として読経、手印、祈祷を通じた一定の教えがあり、この教えは師から弟子へ一滴も漏らさず完全に伝承され、弟子も一滴も漏らさないように完全に吸収しなければなりません。このような“師資相承”によって代々伝えられるため、密教は非常によく伝承されたのです。その後、密教信仰はしだいに民間に伝わり、民衆の中でも広範な信仰の基礎が維持され、なお一層の発展を遂げました。

現在、中国のチベットでも密教は伝承されています、しかし漢民族の中にはなかなか見られません。それゆえ醍醐寺は中国から伝えられた宗教流派の寺として、“恩返し”の気持ちで、今回中国で展覧会を行いました。

(密教では手印を通して、大切な祈願を心を込めてつたえます、これにより密教の教えを伝承します。)

『山水屏風』(鎌倉時代・醍醐寺蔵)

澎湃新聞:豊臣秀吉など、政治権力の中心にあった人物は醍醐寺の発展にどのような影響を与えたのでしょうか?

仲田顺和:醍醐寺の開山聖宝は、個人の力で醍醐寺を創立しましたが、創立後、当時は京都の多くの寺が皇室の支援を受けていたように、当時の醍醐天皇は醍醐寺に心を寄せ、支援しました。このため政治方面とのつながりができ、醍醐寺は皇室および国家に対して宗教的支援をするようになったため、それぞれの時代の政治家から一定の支援とはたらきかけがあったのです。

醍醐寺の発展史上において義演座主の果たした役割は非常に重要で、豊臣秀吉とも密接な関係を持っていました。

豊臣秀吉は1596年醍醐寺を訪れ、五重塔が倒壊しそうな様子をみて、その修復を申し出、同時に伽藍の堂宇の修復も計画しました。

当時、醍醐寺の建築物は五重塔が建造当初の様式を保持している以外は、すべて破壊されていたのですが、豊臣秀吉の支援により再建されたものです。

五重塔修復が行われている時期、秀吉はしばしば醍醐寺を訪れ、醍醐寺の境内の美しさを知り、花見の宴を催すことを思い立ちます。1598年、秀吉の発案により“醍醐の花見”が挙行され、以後花見は醍醐寺の行事として今日まで続いています。

“醍醐の花見”の後、秀吉はさらに“醍醐の紅葉狩り”への期待に満ち、三宝院庭園を自ら設計しましたが、残念ながらその年の夏にこの世を去りました。秀吉の逝去後、醍醐寺はその嫡子豊臣秀頼からも多大な支援を受け、仁王門と如意輪堂が相次いで再建され、1606年には上醍醐の開山堂再建が完了、ここに豊臣秀吉・秀頼父子2代にわたる復興工事が終わりました。

《俵屋宗達の扇面散図》

澎湃新聞:醍醐寺の文化財の展覧会はこれまで海外では開かれませんでしたが、前回はドイツで、今回は中国で展示されます。寺院の立場からどのようお考えですか?

仲田順和:醍醐寺初めての海外展覧会はドイツのボンで行いました、非常に歓迎されました。しかし今回の中国での展示は前回とは意義が違います、まずは回帰であり、そして中国から日本へ伝来した仏教と文化財は大切に保存されていることを中国の人々に知ってほしかったのです。上海博物館の館長は醍醐寺の文化財を見ていただき、とても好感をもっていただきました。 通常、海外へ展示される文化財は日本の文化庁による確認が必要です。ドイツに展覧された時は、今回と比べてとても厳しかったです。しかし今回は文化庁からも大きな支援と理解をいただき、「展示品のすべてを確認する必要はなく、よい物なら可能な限り出展してよい」とされました。

澎湃新聞:今回の展覧会で最も重要な文化財を一、二点説明していただけますか。

仲田順和座主:すべて重要であります。例えば、奈良時代の「絵因果経」、と弘法大師空海の真跡「大日経開題」、そして我々が所蔵する吉祥天立像、これも非常に貴重です。現在3Dはたくさんありますが、いち早く京都文化財研究所がこの吉祥天立像を3Dで再現しました。非常に珍しいものですので、今回の上海展でも展示しています

![]()